뉴스 회피 현상이 대두된 미디어 환경에서 실제 신문산업의 현황은 어떨까. 한국언론진흥재단이 펴낸 <2024 신문산업 실태조사>(2025년 1월 발간 예정)를 통해 종이신문과 인터넷신문의 흐름을 살펴보고 이를 토대로 향후 미래를 전망해 본다.

편집자 주

천현진 한국신문협회 연구원·건국대 언론홍보대학원 겸임교수

2023년 5월, 세계보건기구(WHO)는 사실상의 팬데믹 종식(엔데믹)을 발표했다. 2020년 1월 공중보건 비상사태를 선언한 지 3년 4개월 만이다. 신문산업은 오랜 불안과 위기 속에서 점진적인 회복세에 힘입어 2023년 한 해 총 매출 4조 7,885억 원(전년 대비 6.4% 성장)을 기록했다. 급변하는 미디어 환경과 시장에 반응하며 커다란 진폭을 경험한 것이다.

독자들의 뉴스 소비 행태는 모바일과 소셜미디어 중심으로 재편됐고, 생성형 AI의 등장은 뉴스 생산·유통 방식에 근본적인 혁신을 촉발했다. 특히 뉴스 회피 현상이 확산되고, “뉴스가 나를 찾아낼 것(news-finds-me)”1)이라는 인식이 보편화됐다. 이러한 환경에서 신문사들은 혁신과 신뢰 사이에서 균형을 찾고 저널리즘 본연의 가치를 지키며 수익 모델을 재정립해야 하는 복합적 과제를 떠안게 됐다.

이 글에서는 <2024 신문산업 실태조사>의 주요 결과를 중심으로 현재 신문 산업의 흐름을 면밀히 짚어보고자 한다. 나아가, 급변하는 디지털 생태계에서 신문사들이 미래의 성장 동력을 발굴하기 위해 어떻게 기존의 자산을 재해석하고, 새로운 비즈니스 모델과 저널리즘 가치를 결합할 수 있을지 모색해 보고자 한다.

인터넷신문 전년 대비 12.7% 증가

전체 신문 시장 78.3%로 성장 견인

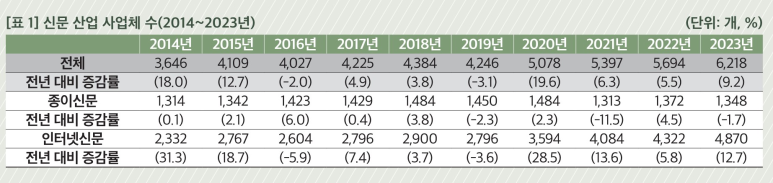

한국언론진흥재단의 <2024 신문산업 실태조사>에 따르면, 전체 신문 사업체 수는 6,218개로 전년 대비 9.2%(524개)[표 1] 늘었으며, 인터넷신문과 종이신문 간의 성장 격차도 한층 벌어졌다.

가장 눈에 띄는 부분은 인터넷신문의 급성장이다. 4,870개로 전체 시장의 78.3%를 차지하며, 전년 대비 12.7% 증가해 산업 성장을 이끌었다. 이는 디지털 뉴스 소비가 일상화되고 신규 사업자가 활발히 진입한 결과로 해석된다. 반면 종이신문은 1,348개(21.7%)로 전년보다 1.7% 줄었다. 특히 주간신문(-2.4%)[표 2] 가운데 전문주간과 지역종합주간의 하락 폭이 커, 지역 기반 매체와 전문 매체의 경영난이 가중되는 흐름을 보여준다.

주목할 또 다른 특징은 신문사들의 다매체 전략 강화다. 2021년 6,759개였던 전체 제호 수가 2023년 7,775개로 증가했고, 사업체당 평균 1.3개의 제호를 발행하는 것으로 조사됐다. 이는 매체 환경 변화에 대응해 콘텐츠를 다각화하려는 신문사들의 전략적 선택으로 풀이된다.

이러한 변화 속에서도 지역 편중 현상은 여전히 심각한 수준이다. 서울(43.2%)[표 3]과 경기도(19.7%)를 중심으로 한 수도권에 전체 사업체의 65.9%가 집중돼 있다. 전년(66.6%) 대비 수도권 집중도는 하락했지만 성장 이면에 지역 불균형이 여전히 과제로 남아 있다.

전체 신문산업 매출액 6.4% 증가

구독 모델 개발, 수익 다각화 필수

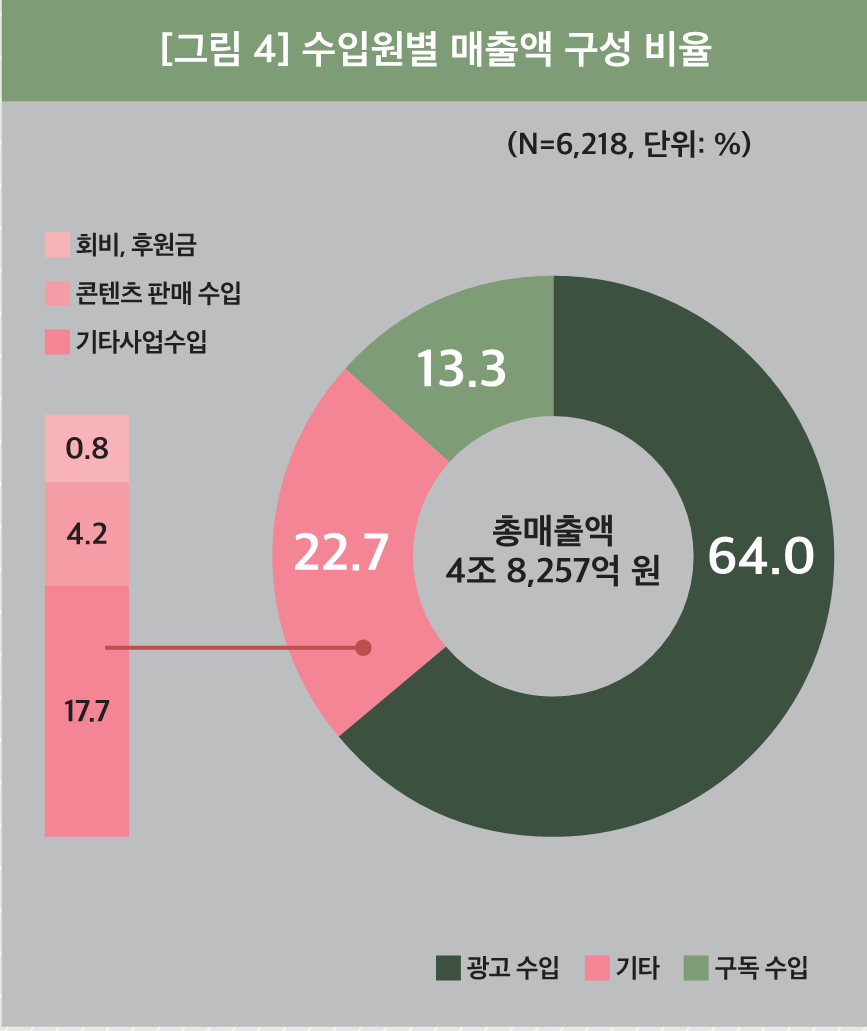

2023년 신문산업의 매출 구조는 디지털 전환이 가속화되는 흐름 속에서 매체 간 뚜렷한 격차를 보였다. 전체 매출액은 4조 7,885억 원으로 전년 대비 6.4%[표 4] 증가했지만, 매체별로는 상반된 흐름이 관찰됐다.

가장 주목할 점은 인터넷신문의 폭발적 성장이다. 인터넷신문 매출액은 2022년 8,319억 원에서 2023년 1조 1,906억 원으로 43.1% 증가해 신문산업의 무게중심이 디지털로 급격히 옮겨가고 있음을 보여준다. 반면 종이신문 매출액은 3조 5,980억 원으로 전년 대비 2.0% 감소했다.

지난 10년간 추이를 보면, 인터넷신문은 연평균 12.3%라는 고성장세를 유지했으나 종이신문의 연평균 성장률은 1.4%에 그쳤다. 인터넷신문 매출 비중도 2021년 16.6%에서 2023년 24.9%[그림 3]로 빠르게 확대되고 있다.

그러나 매출 규모의 성장이 곧 산업의 건전성을 뜻하는 것은 아니다. 사업체당 평균 매출액을 살펴보면 매체 간 격차가 크다. 일간신문 평균 매출액이 144억 원인 데 비해, 주간신문과 인터넷신문은 각각 이의 3.3%, 1.7% 수준에 머물러 있다. 특히 인터넷신문은 전체 매출액이 늘어도 영세성이 두드러져, 양적 성장이 질적 성장으로 이어지지 못하는 한계를 드러냈다.

신문산업에서 광고 의존은 여전히 가장 큰 과제로 보인다. 2023년 전체 매출의 64.0%가 광고 수입이었고, 구독 수입은 13.3%에 그쳤다.[그림 4] 광고 수입 비중은 전년 대비 1.5%p 줄었으나 여전히 절대적이다. 기타 수입 비중은 22.7%로 전년 대비 1.8%p 증가했으며, 이 중 신문 외 사업 수입이 17.7%(8,466억 원)로 가장 큰 비중을 차지했다.

매체 유형별로도 수입 비중이 확연히 갈리는데, 종이신문은 광고 수입(65.3%)과 구독 수입(16.4%)이 주된 수입원이지만 인터넷신문은 광고 수입(59.9%)과 기타 수입(36.2%)에 큰 비중을 두고 있다. 특히 인터넷신문의 구독 수입 비중은 3.9%로 전년(4.1%) 대비 감소해, 디지털 전환 시대에 새로운 수익 모델 확보가 시급한 상황임을 보여준다.

한편 전문주간(28.0%), 전국종합일간Ⅱ(26.8%), 지역종합주간(22.9%) 등은 상대적으로 높은 구독 수입 비중을 갖고 있어, 전문성과 지역성을 기반으로 한 구독 모델의 가능성을 시사한다. 외국어일간은 광고 수입 의존도가 81.2%로 특히 높았고, 구독 수입은 9.3% 수준에 그쳐 다변화가 절실함을 보여준다.

이처럼 매체별로 다른 수익 구조는 신문산업의 주요 과제를 잘 드러낸다. 특히 인터넷신문은 사업체 수와 매출이 늘고 있음에도 구독 수입 기반이 점차 약화돼, 디지털 환경에서 지속가능한 저널리즘 모델을 구축하는 일이 시급하다.

광고 시장 축소와 구독자 이탈이 동시에 진행되는 상황에서 콘텐츠 판매 수입(4.2%)이나 회비·후원금(0.8%) 등 새로운 수입원이 아직은 미미하다는 점도 우려할 만하다. 앞으로 신문산업이 건강한 성장을 지속하기 위해서는 매체별 특성을 살린 구독 모델 개발과 수익원 다변화 노력이 필수적일 것으로 보인다.

신문 종사자 수 8.3% 증가

일간신문 평균 73.2명, 주간신문 6.8명, 인터넷신문 5.3명

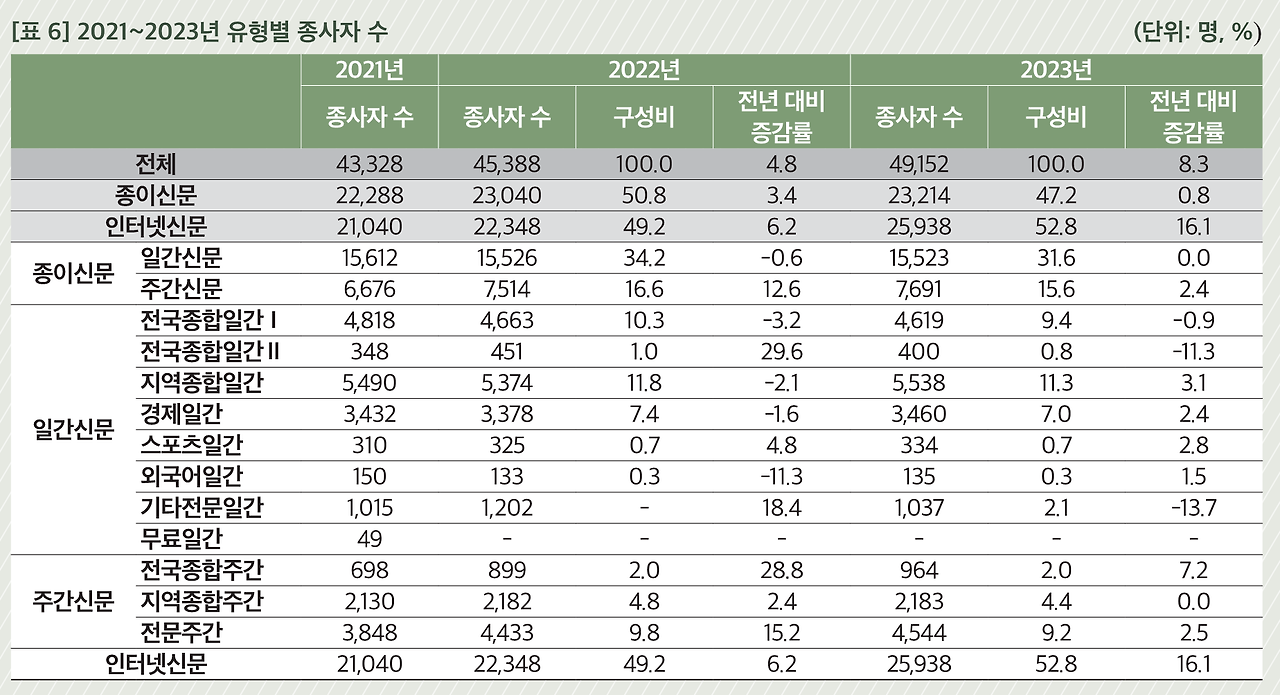

2023년 신문산업 종사자 수는 4만 9,152명으로, 전년(4만 5,388명) 대비 8.3%(3,764명) 늘었다. 인터넷신문 종사자는 2만 5,938명(52.8%)으로 전년 대비 16.1%(3,590명) 증가했고, 종이신문 종사자는 2만 3,214명(47.2%)으로 0.8%(174명) 증가에 그쳤다.[표 6]

이는 2022년부터 이어진 인터넷신문 중심의 인력 구조 재편이 더욱 가속화하고 있음을 보여준다.

신문 사업체 1개당 평균 종사자 수는 7.9명으로 전년(8명)과 비슷한 수준을 유지했다. 매체별로는 일간신문이 평균 73.2명으로 가장 많았고, 주간신문 6.8명, 인터넷신문 5.3명이었다. 전체 신문사(6,218개) 중 종사자가 10인 미만인 곳은 87.5%(5,436개)에 달했으며, 인터넷신문은 이 비율이 91.2%로 특히 높았다. 반면 일간신문은 17.0%에 그쳐 매체 간 규모 격차가 뚜렷했다.

조직 구성 측면에서 편집국 인력은 3만 5,800명(72.8%)으로 가장 많았고, 경영/지원 5,311명(10.8%), 제작 1,977명(4.0%), 사업/기획 1,840명(3.7%) 순이었다. 특히 인터넷신문은 편집국 비중이 79.1%로 타 매체에 비해 높았다.

연령 분포를 보면 40대가 1만 7,433명(35.5%)으로 가장 많았고, 30대 1만 4,180명(28.8%), 50대 1만 1,075명(22.5%), 29세 이하 3,733명(7.6%), 60대 이상 2,731명(5.6%) 순이었다. 매체별로는 일간신문은 30대의 비중이 31.4%로 가장 높았던 반면, 인터넷신문(38.5%)과 주간신문(35.5%)은 40대 비중이 높았다. 지역별로는 서울이 2만 9,874명(60.8%)으로 가장 많았고, 경기 5,528명(11.2%), 경북 1,724명(3.5%), 광주 1,489명(3.0%) 등이 뒤를 이었다. 성별로는 남성 3만 1,527명(64.1%), 여성 1만 7,625명(35.9%)이었다.

이처럼 디지털 전환 흐름에 따라 인력이 재배치되고 있으나, 영세성과 지역 편중, 성별 불균형 등 구조적 문제는 여전히 풀어야 할 과제로 남아 있다. 특히 인터넷신문의 양적 확대가 질적 성장으로 이어지려면 영세성 해소와 전문인력 확보가 시급한 과제일 것으로 보인다.

전체 기자 3만 2,240명, 인터넷신문 기자 54.6%

경력직 채용 증가, 처우 개선 등 필요

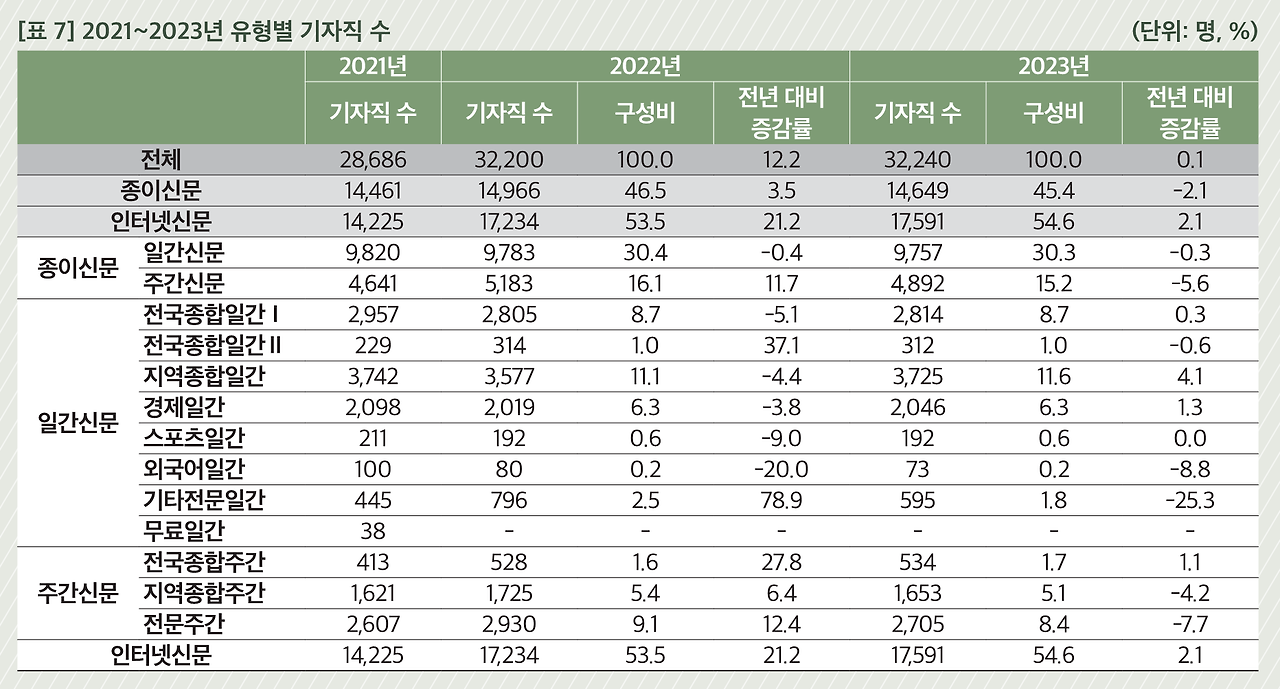

2023년 기자직 종사자는 3만 2,240명으로 전년보다 0.1%(40명) 증가했다.[표 7] 인터넷신문 기자는 1만 7,591명(54.6%)으로 종이신문 기자(1만 4,649명, 45.4%)를 크게 앞섰다. 신문 사업체 1개당 평균 기자직 수는 5.2명이며, 매체 유형별로 일간신문 46명, 주간신문 4.3명, 인터넷신문 3.6명으로 차이가 두드러졌다. 전체 신문사의 75.1%가 기자 5인 미만의 영세 규모였고, 인터넷신문은 이 비율이 77.8%로 더 높았다. 반면 기자 100인 이상 대형 언론사는 25곳에 불과했으며, 이 중 24곳이 일간신문이었다.

기자직 세부 구성에서는 취재기자 1만 3,589명(42.1%), 편집기자 1만 6,379명(50.8%)으로 두 직군이 전체의 93.0%를 차지했다. 논설위원 603명(1.9%), 사진·동영상 기자 572명(1.8%), 온라인(SNS 포함) 기자 534명(1.7%), 교열 기자 269명(0.8%) 등도 뒤를 이었다. 인터넷신문은 편집기자 비율이 62.0%로 높아, 기사를 재가공하고 재배치하는 디지털 콘텐츠 운영에 중점을 두고 있는 것으로 풀이된다.

연령대별로는 40대가 1만 1,883명(36.9%)으로 가장 많았고, 30대 9,695명(30.1%), 50대 7,200명(22.3%), 20대 1,798명(5.6%), 60대 이상 1,664명(5.2%) 순이었다. 전국종합일간Ⅰ은 30대가 32.1%를 차지했으며, 전국종합일간Ⅱ(52.2%), 스포츠일간(67.2%), 전국종합주간(49.4%)도 30대 비율이 높았다. 반면 경제일간(35.3%), 지역종합주간(37.7%), 인터넷신문(40.3%) 등에서는 40대가 30대보다 다소 많은 분포를 보였다. 대부분 직무에서 남성 기자가 많았으나, 온라인(SNS 포함) 기자는 여성 비율이 47.8%에 달했다.

2023년 신문산업은 인력 채용이 크게 증가했으나, 처우와 업계 구조에서 여러 과제를 안고 있는 것으로 나타났다. 2023년 신규 채용은 1,715명으로 전년 대비 35.4%(448명) 증가했다. 기자직 채용이 1,091명(63.6%), 관리직 채용이 624명(36.4%)이었다. 경력직 채용(55.5%)이 신입(44.5%)보다 많아 직무 간 이동이 활발했음을 보여준다. 기자직의 경우 경력직 595명, 신입 496명으로 경력직 비중이 높았고, 관리직 또한 경력직 357명, 신입 267명으로 유사한 양상을 보였다. 이는 빠른 현장 적응이 가능한 인력을 선호하는 추세를 반영한 것으로 해석된다.

그러나 처우 측면에서는 개선이 시급한 것으로 나타났다. 기자직 초임 급여(3,479개 신문사 기준)는 월 150만 원 이상~200만 원 미만이 46.8%로 가장 많았고, 이어 200만 원~250만 원 미만이 27.2%, 100만 원~150만 원 미만이 13.4% 순이었다. 이는 2023년 법정 최저임금(월 201만 580원)에도 미치지 못하는 수준이다. 매체별로는 일간신문이 200~250만 원 구간(58.3%)에 집중된 반면, 인터넷신문(45.3%)과 주간신문(58.2%)은 150~200만 원 구간이 가장 많아 매체 간 처우 격차를 드러냈다.

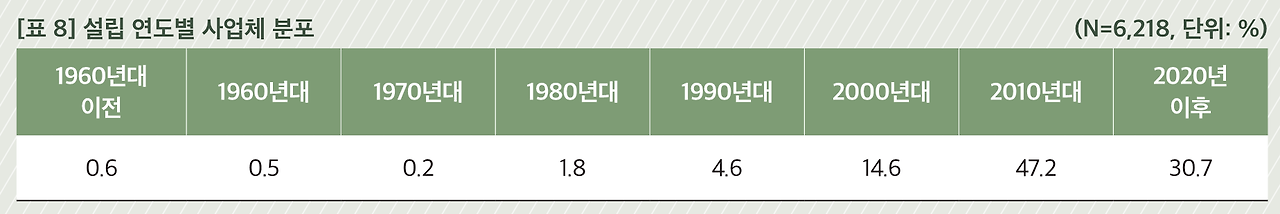

신문 사업체(6,218개)의 평균 업력은 9.4년으로 전년(10.8년)보다 줄었는데, 이는 인터넷신문 등 신생 매체의 증가가 반영된 결과로 보인다. 종이신문이 평균 18.8년, 인터넷신문이 6.8년으로 약 12년의 차이를 보였다. 설립 연도를 보면, 1960년대 이전 설립된 신문사는 전체의 0.6%[표 8]에 불과했고, 1980년대까지 합쳐도 약 3.1%에 머물렀다. 전체 신문사의 77.9%는 2010년대 이후에 설립됐는데, 특히 인터넷신문은 2010년대 설립 비중이 50.5%, 2020년 이후 설립이 37.0%로 최근 창간한 인터넷 매체가 크게 늘어났음을 알 수 있다.

‘의례’로서의 신문

가치 중심의 구독 경제로

2024년 신문산업 실태조사는 인터넷신문 중심의 양적 성장과 함께 종이신문의 구조적 과제가 공존하는 현실을 여실히 보여주었다. 사업체 수, 매출 규모와 종사자 수는 증가했으나, 광고 의존도, 영세성, 지역 편중, 처우 격차 등 근본적 문제는 여전히 해결되지 않은 상태다. 특히 인터넷신문은 빠른 외형 확장과 시장 지배력 강화에도 불구하고, 구독 기반이 취약하고 수익원을 다변화하기가 쉽지 않다는 한계가 부각됐다.

이러한 전환기에 주목할 점은 ‘페이지뷰 경제’에서 ‘가치 중심의 구독 경제’로의 흐름이다. <디지털 뉴스 리포트 2024>에 따르면 국내 독자의 디지털 뉴스 유료 이용 경험률은 15%로, 글로벌 주요국 평균과 유사한 수준을 보인다. 이는 적절한 가격과 상품 전략이 뒷받침된다면 디지털 뉴스를 중심으로 한 구독 시장에 충분히 성장 잠재력이 있음을 보여준다.

이제 AI·소셜미디어·검색 엔진을 통한 뉴스 재유통이 보편화되는 상황에서, 언론사는 ‘의례’로서의 저널리즘2)을 다시 살려낼 다음과 같은 가치를 확보해야 한다.

첫째, 매체별 특성에 기반한 차별화 전략과 수익 구조의 고도화다. 기존의 광고 중심 수익모델에서 탈피해 구독, 후원, 프리미엄 콘텐츠 등으로 수익원을 다각화하고, 전문 인력 확보를 통한 본질적 경쟁력을 강화해야 한다. 둘째, 솔루션 저널리즘의 적극적 도입이다. 단순히 문제를 지적하는 데 그치지 않고 실현 가능한 대안과 해법을 함께 제시함으로써, 뉴스 회피 현상을 줄이고 독자와의 신뢰 관계를 구축해야 한다. 셋째, 독자와의 접점을 다양화하는 플랫폼 전략이다. 이벤트, 교육 프로그램(NIE), 라이프스타일 콘텐츠 등을 통해 단순한 정보 전달을 넘어 독자의 적극적인 참여와 공감을 이끌어내는 복합 미디어 플랫폼으로 진화해야 한다.

결국 신문산업의 미래는 저널리즘 본질을 지키면서도 급변하는 환경에 얼마나 유연하게 대응하느냐에 달려 있다. 전문성과 공익성에 기반한 심층 보도, 지역성과 전문 분야를 살린 고부가가치 콘텐츠 개발, 그리고 독자 중심의 서비스 혁신이 유기적으로 어우러질 때 AI 시대에도 ‘왜 뉴스를 봐야 하는지’, ‘왜 신문을 봐야 하는지’를 설득력 있게 전달할 수 있다. 변화와 혁신의 여정이 순탄치 않겠지만, 신문산업이 디지털 생태계의 새로운 기회를 포착하면서도 저널리즘의 핵심 가치를 수호하는 균형 잡힌 전략을 실현한다면, 더 나은 미래를 열어갈 수 있을 것이다. 2025년이 바로 그 전환점이 되길 바란다.

1) Gil de Zúñiga, H., Weeks, B., & Ardèvol‐Abreu, A.(2017). , Journal of Computer-Mediated Communication, 22(3), pp.105–123, https://doi.org/10.1111/jcc4.12185

2) Ripley, A., , The Washington Post, 2022.7.8, https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/08/how-to-fix-news-media/

위 기사는 <신문과방송> 2025년 1월호에 수록되어 있습니다.

'Media Archive' 카테고리의 다른 글

| [서울신문 직접 인쇄 중단] 윤전기는 멈춰도 뉴스는 쉬지 않는다 (6) | 2024.10.25 |

|---|---|

| AI 시대의 뉴스 저작권: 기술의 발전과 법의 경계에서 (3) | 2024.10.25 |

| [WAN-IFRA, <글로벌 AI 원칙> 발표] 언론사의 지식재산권 존중하고 AI시스템 툴 투명하게 공개해야 (5) | 2024.10.25 |

| 비(非)뉴스의 시대, 뉴 스페이스로의 전환: 다채로운 즐거움 제공으로 뉴스 회피 극복 (11) | 2024.10.25 |

| [2023 International Journalism Festival] 페루자에서 보는 저널리즘의 미래 AI에서 벗어날 수 없다 (4) | 2024.10.25 |